平成29年度・30年度方針を公開いたしました

精神保健医療の在宅促進を考える会にご関心を持っていただき、ありがとうございます。

この度、「平成29年度・30年度方針」ページを公開いたしました。

https://seiko-kai.com/information/h29.html

何卒よろしくお願い申し上げます。

精考会支部大阪事務局がリニューアルされました。

本会は、精神保健医療の在宅を促進するために、尊い気持ちで集まった同志による無報酬の社会活動団体です。そのため民主的に一部への負担を少なくするために2年ごとに事務局を見直しています。

支部大阪は、2013年9月から始まり、2014年に一度事務局をリニューアルいたしました。その後、2016年は、諸事情によりほとんど活動ができずにいました。今年、2017月7日に約1年ぶりに第23回支部大阪大会を開催でき、10月27日に第24回大会を開催できました。写真はこの時の新事務局のメンバーです。

事務局には、病院を顧客とする業者の方、精神障碍者就労支援を担当する職員、元精神保健領域の訪問看護師、障害児のシッター業務の代表、東洋医学者など、関連する人々の熱い思いの集結で結成されました。なんと力強いことでしょう!

これからも地域のため、社会のために頑張って行きます。その頑張りが、本当に社会貢献になるように様々な人々のお力で学びながら精考会という組織を構築してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

第23回 精考会支部大阪大会 報告

平成29年7月7日(金)に第23回 精考会支部大阪大会を開催いたしました。

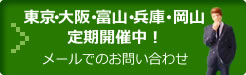

この度は、精神に障害を持たれている方のお宅へ訪問診療をされている 三島 光泰氏 をお呼びし、ご講演をしていただきました。

三島氏には、先日開催された 第4回 精考会支部岡山大会でも講師としてお越し頂いており、今回の講演は2度目となります。

テーマは「精神科病院と訪問診療 それぞれの違いや当事者との関わり方について」。

|

|

|

|

感想とまとめ

精考会主宰 秋田 啓次

これまで当精考会は、精神障碍者に対する地域の偏見や危険視思想というのは『精神を患う』ということを知らないが故に起こっていることなのではと感じ、それらを払しょくすることを目的とし、開催して参りました。

しかし今回の報告を聴き、当事者とそのご家族の持つ『セルフ・スティグマ』が、回復や自立を阻害していることを再確認しました。

スティグマとは,社会的に個人に押し付けられた負の表象・烙印,マイナスのレッテルです。元来,奴隷や犯罪者であることを示す刺青などの肉体的刻印のことを指す言葉であったそうです。

セルフ・スティグマとは、このような感情を当事者やそのご家族自身がもつ、劣等感のようなものです。そのため自身で社会的不利な状況を予見し、一歩を踏み出せないでいる状態のことを示します。

私は、精神病者と精神障碍者という表現をきちんと使い分けているかどうか自問しました。セルフ・スティグマによって、自立を自身で阻んでいてしまっている状態を精神障害と表現するのかもしれません。

今回の報告に共通することは、訪問診療によって支援されたすべての困りごとが、病気の事ではないということだと思いました。病気による反応のためにできなくなったことや、発生した問題に対し、訪問看護師は寄り添い、解決のための自立を促していました。

要するに解決するのはあくまでも自分自身であり、専門家に寄り添われたことによりセルフ・スティグマを乗越える力ができた結果だと感じました。

この報告は精神障碍者のみならず、日常で心が折れそうなときにとても役立つと感じます。事例から学べる名言も沢山埋もれていました。

本当に有意義でした。

これからもこのような貴重な報告を、できるだけ多くの人に聴いていただくため、頑張らなければと思いました。

次の大阪大会は10月を予定しています。

10月もこのような貴重な事例報告や体験発表をやっていきたいと思っています。

第4回精考会岡山大会 報告

平成29年4月14日(金)に第4回 精考会支部岡山大会を開催いたしました。

この度は、過去に精神科病院での勤務を経て、現在は精神に障害を持たれている方のお宅へ訪問診療をされている三島氏にお越しいただきました。

テーマは「精神科病院と訪問診療 それぞれの違いや当事者との関わり方について」。

講師紹介

過去に老健施設や一般科病院、精神科病院にて勤務を行う。

平成26年より現在の訪問診療の仕事に携わるようになり、今年で3年目になる。

また、過去に鍼灸師の免許を取得しており、普段は訪問診療を行いながら鍼灸師としても活躍している。

感想

精考会支部岡山事務局 株式会社イケル 山下秀男

4回目の岡山精考会では、より多くの当事者の方に参加していただけました。また、三島氏の報告も、現場の貴重なお話を伺うことができました。

我が社の経営理念のひとつに、「伝えるを育てる」というものがあります。一方的に情報を伝えるのでは、相手に共感してもらえません。たくさんの方のご協力があり、伝えたいという想いがつながり、学びの深い例会になったと感じています。「伝えるを育てる」のあり方の一つになったと思います。共感する仲間を増やし、「伝えるを育てる」ことで、大切なものを広げていきたいとあらためて感じました。

今回の講演会では、耳で聞くだけではなく、主体的に感じていただけたのではないでしょうか?

みなさま、この度のご参加・ご協力、誠にありがとうございました。

当日のようす

|

|

|

|

第3回精考会支部岡山大会 報告

平成28年10月15日(土)に第3回 精考会支部岡山大会を開催いたしました。

平成28年10月15日(土)に第3回 精考会支部岡山大会を開催いたしました。

この度は、精神病院を廃止した国として知られるイタリアの精神保健改革の最初の20年を描いた映画「むかしMattoの町があった」を上映しました。精考会主宰の秋田氏にもお越しいただき、精神病院に関する日本の今と未来についてのお話を伺いました。

映画『むかしMattoの町があった』とは

イタリアの精神科医フランコ・バザーリアが精神病院を廃絶させるために尽力した、1961年から精神病院廃止法(別名バザーリア法)を成立させた1978年までを描いた作品です。「Mattoの町」とは、イタリアで「精神病院」を意味する言葉です。

イタリア国営放送RAIと映画会社Ciao Ragazzi!が制作したこの映画は2010年にイタリアで放送され、21%以上もの高視聴率を記録しました。

現在この映画はヨーロッパ各地・ブラジル・アルゼンチン・トルコ・イラン・そして日本で自主上映運動が展開されています。

感想とまとめ

精考会支部岡山 株式会社イケル 山下秀男

精考会の3回目の例会を10月15日(土)に岡山旭東病院で開催しました。このたびは、イタリアの実話に基づく映画鑑賞です。

映画は、いろいろと考えさせるとことが多く、深い学びになりました。伝えたいものが映像で印象的に訴えることで、より現実的に捉えることができたのではないでしょうか。映像の力を感じながら、日本の社会に置き換えて、我々が何を行動するべきかを考えていくことの重要性を感じます。

この度の例会は、岡山旭東病院の院長をはじめスタッフの方に活動を理解いただき、協力いただけたことを嬉しく感じました。多くの方にこの活動を理解いただき、また、活動に対してのご意見もいただきながら、継続して活動していきたいと思います。

映画を鑑賞し、精神障害の患者を誤った偏見で見ていることの恐ろしさを感じました。

精考会では「患者の弱点が障害ではない、暮らしにくい社会にこそ障害がある」のだと意見が出てきます。正しい情報、必要な情報を伝える活動を引き続き頑張っていきたいと思います。

精考会支部岡山 株式会社イケル 新入社員一同

私たち新入社員3名は初めて精考会に参加しました。

今まで、ホームページや社内の方からのお話でしか知らなかった精考会に実際参加することで、具体的な活動・雰囲気などを知ることができました。

上映映画は、精神病院や精神疾患、更にそれを取り巻く環境など、実際にあったことをもとにして描いたもので、生生しいような、とても考えられないフィクションを見ているような感覚でした。

上映後、会員の皆様の感想や考えを聞き、精神科についての日本の現状について教えていただき、精考会の活動や、自分の身の周りに起こり得る事実について深く考える機会になりました。

第2回精考会支部富山 報告

平成28年9月21日(金)に第2回の富山精考会を実施しました。

「他者とのつながり、生きていく社会とは」~みんなが”本当の意味”で興味や関心を示そう~と題して、映画「明日の風」の上映会と、講師の八木 勝自先生とのフリートークを行いました。

講師紹介

1954年富山県上市町生まれ。

1954年富山県上市町生まれ。一歳半の時、麻痺による高熱を出し後遺症から重度の脳性麻痺になる。

1958年8月14日身体障害者手帳1種1級甲交付。6歳から10歳まで身体障害者施設、県立高志学園に入学。

15歳の時「大きくなったため親が介護できなくなった」という理由から、役所の斡旋で婦中町の国立富山病院に入所。

1977年友達の影響で病院を出、富山市内のアパートで独り暮らしを始める(当時23歳)。1977年10月、日本脳性マヒ協会「富山青い芝の会」入会。

1982年、当時としてはめずらしい、自立障害者4人の地域での生活を描いた映画「できんでいいが」を制作。脚本・監督を務める。

1994年「わたぼうしコンクール」で「障碍者の自立とは」佳作入選。

1985年富山市内の障害者を中心とする「障害者の地域問題を考える会」を結成、事務局長になる。富山大学の「人間と福祉」の非常勤講師、全角青い芝の会生活部長などを務める。

現在は地域で障害者の自立生活支援活動を行うNPO法人文福の理事長である。

集まりの感想

これからを考える上で 八木勝自

この集まりに参加して少し前までなら、あれだけの医療関係者と身体障害者などが集まったら、これまではいがみ合いや不信感やこれまで受けて来た差別で、雰囲気が悪くなるものですが、今回は和気あいあいでこれからは信頼関係をつくったり、協力して行こうという雰囲気で大変良かったと思います。

それだけ身体障害者が自信と希望を持って来たということで、それを次はなかなか険しいむずかしい面や問題もありますが、精神障碍者や知的障害者に社会参加を広げて行く時が来たと思っています。

そう言った意味で今回は、大変私やここに参加してくれた他の身体障害者にとっては有意義でこれからの色々な問題を考えたり、行動する上で参考やきっかけになったと思います!

第2回富山精考会のようす

「看護のチカラ 6月号」記事掲載のお知らせ

精考会支部兵庫「野瀬病院」見学報告

平成28年2月19日(金曜日)に医療法人社団 十善会 野瀬病院への見学・訪問をさせていただきました。兵庫だけでなく東京からも2名の参加がありました。

職員満足度の非常に高い病院ということで、ワクワクしながら見学をさせていただきました。

野瀬病院の歴史から取り組みについてスライドを用いて説明を受けました。

阪神淡路大震災からの復帰と社会情勢に対応した変身の物語がありました。

こちらは野瀬トータルサポートセンター(NTSC)です。

患者様やご家族様だけではなく、各部署の職員が働きやすいように総合的な窓口として設置されています。職員の方々の笑顔のあいさつが印象的でした♪

オープンスペースとなっていて、授乳室も完備されているのですよ!

ビル屋上にあるリハビリ庭園では、野菜が栽培されていました。庭園の歩道は一面クッションのあるチップが敷き詰められ、安全で歩きやすい作りでした。

この病院で皆さんと一緒に働いてみたくなりました!

第1回富山精考会:うれしい感想が寄せられました。

第1回富山精考会が11月20日に行われました。

嬉しい感想をいただきました

Mさん:大学教員(看護師)

Mさん:病院 看護部長

看護を通して患者さんの為にケアしていると思っていたのですが、講演を聴いてからは患者さんが地域に出て活躍したり、感謝されるのを自分自身が望んでいて患者さんを通して自分も満たされれているのだと感じています。つまり患者さんの喜びは自分の喜びでもあることを実感してます(笑)。

入退院を繰り返す患者さんは、決して良くないことではなく、調子が悪くなれば病院という逃げ場があることもストレングスだと思っています。その中でも入退院を繰りかえす理由は患者さん自身の病気の悪化が最大の原因であり内因性のものが大きいと理解していましたが、精考会に参加してからは地域や企業が精神障碍者の理解の程度の低さにも、精神障碍者が社会で暮らしにくくなっているの要因のひとつだと知りました。今後は病院内だけではなく社会に対しても精神障害について啓発を行っていくことが大切だと感じています。

また障害者自身も自分の障害について責任を持つことは大切なことであり、障害は個性だと考えてもっとアピールできる社会になるといいなあと思います。障害があっても、ある支援を受ければこんなことまでできます。といったように前向きに精神障碍者も社会参加できるようになりますよね。

秋田さんの熱い講義きいてから、障害を個性だとすると今までみたいに治すというより、その障害(個性)を活かしながら、その人の人生をプランニングできるという考えに変わりました。

今後とも精考会に参加し楽しく学び、精神障碍者の自己実現に向けてケアしていきたいです。

講演会後の懇親会も重要な会だと感じています。是非毎回参加して情報をいただいたりモチベーションにしていきたいと思っています。

Hさん:薬局 代表取締役(薬剤師)

国は地域包括ケアシステムの推進を行っていますが、成功の鍵は地域におけるそれぞれ現場の医療・介護スタッフの「顔の見える関係づくり」だと思っています。そういう意味で精考会という取り組みは大変素晴らしいと思います。私も皆さんの「熱い思い」に負けないよう頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

【2016/1/15(金)開催】ウェルワークシンポジウムのご案内! 締切:12/15まで

精考会の皆様へ

こんにちは、兵庫精考会の長野です。

大阪府の事業で【2016/1/15(金)】にシンポジウムがあります。

貴重な機会ですので、精考会のご参加頂いている皆様に是非来ていただきたいと思いましたのでご案内いたしました。

大阪府の事業で「ウェルワークシンポジウム」を来年1月15日行います。

「日本でいちばん大切にしたい会社」著者の坂本光司先生の基調講演とパネルディスカッションがあります。

坂本先生は企業研究されている方で、障害のある方の雇用している企業等を本で紹介されています。

シンポジウムでは、「人を大切にする会社づくり」ついて学ぶ場となっております。

興味のある方は是非ご参加ください。

参加費は夜の部:交流会のみ、別途2000円かかります。

それ以外の午前の部と午後の部は無料です。

締切は12月15日ですが、ご予定がすぐに決まらない場合はそれ以降でも対応できると思います。

以下、案内文です。ご参考にして頂けたらと思います。

○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2016/1/15】ウェルワークシンポジウム 締切:12/15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●

<概 要>

ウェルワークとは、よりよい働き方を実現するための、社員を大切にする職場づくりと誰もが働きやすく、やりがいや生きがいを持って働ける会社づくりを目指す事業です。

「人を大切にする会社づくり」について学ぶことができます。

<日時>

2016年1月15日(金)10:30-18:30

・午前の部:10:30-12:00

・午後の部:13:30-16:30

・夜の部 :17:00-18:30

<プログラム>

・午前の部(ポスターセッション、ミニセミナー)

・午後の部(基調講演、パネルディスカッション)

・夜の部(交流会)

<参加費>

・無料

※ 夜の部:交流会は、別途飲食代 2,000円かかります)

<場所>

大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)

(大阪市中央区大手前1丁目3番49号)

※ 地下鉄・京阪「天満橋」駅より徒歩約10分程度

<お申し込み方法>

お申込は、FAXまたはフォームにてお願い致します。

【フォーム】

http://goo.gl/dMUthT

FAX:下記のURLから申し込み用紙(チラシ)をダウンロードして、FAXで送付してください。

【チラシ】

http://www.wellwork.jp/wwtsusin/wwsymposium2.pdf

詳細については、こちらをご覧下さい。

http://www.wellwork.jp/

<主催>

・大阪府

<事務局・お問い合わせ先>

ウェルワーク共同企業体(長野)

TEL:06-6447-7791

FAX:06-6447-7792

Mail:info@wellwork.jp